演唱会现场,几万名观众同时点亮手机,却遭遇网络卡顿、消息发送迟缓的窘境——这仍是当前5G技术难以彻底破解的现实痛点。而在不远的未来,这样的场景或将成为历史。

北京大学电子学院王兴军教授团队与香港城市大学王骋教授团队合作研制出国际首个超宽带光电融合集成芯片。这款仅有指甲盖大小的芯片,能实现从近乎零频至110GHz全频段的自适应无线通信,单通道实时速率突破120Gbps。该成果近日发表于《自然》(Nature)杂志。

这些数据不仅意味着网络速率迎来质的飞跃,更标志着通信技术迈向“更智能、更灵活”的关键一步。

王兴军团队

近日,记者走进王兴军团队实验室,探寻这枚被誉为未来通信“超强大脑”的芯片其技术奥秘和团队的攻关故事。

从“挤单行道”到“走高速路”:一枚芯片如何颠覆传统通信?

在6G通信的构想中,核心需求是实现通信频段的大规模扩展——毫米波、太赫兹等高频频谱资源将被全面激活。这些高频段不仅能提供极速的数据传输能力,还可实现近乎零延迟的通信体验,成为支撑自动驾驶、远程精准手术、沉浸式虚拟现实等前沿应用场景的关键。

如今的5G网络,虽然传输速度已显著提升,但其通信方式仍像是“在多条固定不变的车道上行驶”。以家用WiFi为例,其通常只能在2.4GHz或5GHz等特定频段运行,就像车辆被限制行驶在某一条“限速车道”内,无法根据实时路况灵活变道、选择最优路径。

为了让传统电子芯片做到“兼容”全部频段,只能在不同频段配备对应专用芯片,这不仅增加了设备的复杂度和成本,在高频频段下还面临信号噪声大、衰减严重等问题,导致传输质量难以保证,更别提实现覆盖6G必需的高频毫米波乃至太赫兹波段的功能。

面对这一技术挑战,王兴军团队并未遵循传统技术路径,而是独辟蹊径地选择了“光电融合”这一创新方向。

“我们把电信号先转换成光信号,在光域完成高效处理,再转换回电信号进行传输。”王兴军解释道。选择光作为载体,就是因为光具有极高频率和极宽带宽的天然优势。“就像建成一条超级宽阔的高速公路,”王兴军比喻,“每个终端设备可以自主、实时地选择最通畅的车道,彻底告别拥堵和干扰。”

团队基于薄膜铌酸锂这一性能优越的光子材料,研发出一枚集成度极高的光电芯片。其在仅有11mm×1.7mm的面积内,浓缩了信号转换、载波生成、调制解调等全部功能。最令人瞩目的是,芯片实现了从低频至110GHz以上频率范围内的“全频段平坦响应”——这意味着无论在哪个频段工作,都能得到优质的信号质量。

团队成员交流讨论

“就像给通信系统装上一个‘灵活的大脑’,”王兴军这样形容,“它不仅‘宽’——能覆盖极宽的频率范围,而且‘活’——能根据环境实时、智能地选择最佳通信频段。”

对普通用户而言,日常网络体验将迎来前所未有的跃升。高清电影、大型游戏等大文件传输近乎“秒速完成”。对单通道实时速率突破120Gbps这个概念,团队成员、电子学院舒浩文研究员打了个比方:“这意味着一秒钟之内,可以同时加载1000部8K超高清电影。”

这项技术的应用前景极为广阔。在复杂的电磁环境中,由于通信设备能够自动、无缝切换至最优频段,将极大提升网络容量与连接可靠性。未来,无论是在数万人密集连接的体育场馆、演唱会现场,还是在对延迟极其敏感的远程手术、自动驾驶、扩展现实(XR)等前沿场景中,都有望凭借这项技术实现真正流畅、稳定、高效的连接体验。

一个更快、更智能、具备全频段泛在接入能力的真正6G时代,正加速从愿景走向现实。

“放慢脚步”,全力冲刺

成果的背后,凝聚着文章第一作者、北大博雅博士后陶子涵从博士阶段起长达五载的探索与积累。2023年以来,他先后在《光子学研究》(Photonics Research)、《光:科学与应用》(Light: Science & Applications)等期刊上发表多项前期研究成果,与团队成员一道,攻克了多项关键技术难题,为后续研究顺利推进打下坚实基础。

然而,仅有理念与技术上的突破还远远不够。“最大的挑战其实不只是技术实现,更在于如何系统验证这项技术的实际价值,”舒浩文坦言,“对工科研究而言,我们既要提出新颖原理,更要实打实证明它能为6G发展带来真正的变革。”

去年夏季,北京遭遇持续高温,而实验室内的科研热情,却比窗外酷暑更炽烈。为了全面验证芯片性能,团队决定对从低频到高频的上百个频点逐一测试、记录和分析。

在那段攻坚的日子里,实验室几乎夜夜灯火通明。陶子涵、王皓玉、郭艺君、沈碧涛等团队成员轮流值守,不断调试设备、捕捉信号、解读数据。高温加剧了仪器发热与噪声干扰,许多实验条件比平日更加严峻,但他们以惊人的毅力坚持了下来。

“其实在核心器件制备完成后,我们已经具备了发表论文的基本条件,”舒浩文回忆,“当时我们也了解到,国际上已有团队在从事类似方向的探索。但在王老师的鼓励和团队的共识下,大家决定不赶时间、不抢进度,沉下心来,把全部验证实验做完整、做扎实。”

这种对科研品质的极致追求,支撑他们完成了整整两个月的系统验证实验,没有因竞争压力而仓促投稿。

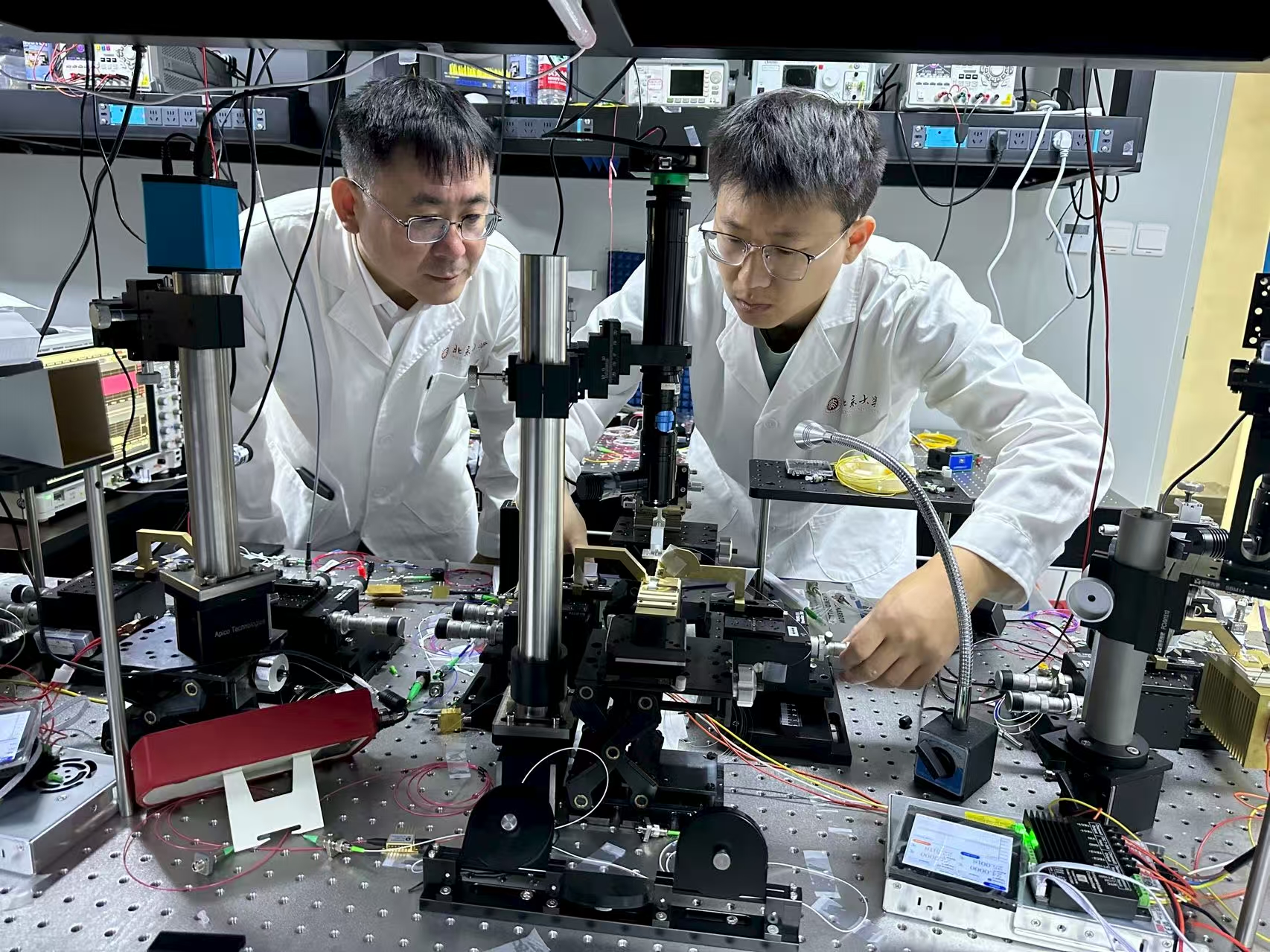

团队成员在实验室调试系统链路

支撑他们敢于一搏的,还有团队多学科融合的雄厚实力。成员学科背景涵盖光电子、集成电路、通信算法、物理学等领域——陶子涵侧重光架构与系统设计、王皓玉负责电路实现、郭艺君提供通信算法支持、沈碧涛擅长物理机制分析、舒浩文统筹总体框架并协调项目推进……大家各展所长、紧密协作,形成了高效攻关的合力。

此外,王兴军团队还与香港城市大学团队积极开展协作。其中,北大团队主导芯片设计、测试与系统集成工作,香港城市大学团队承担流片任务。两地团队以高度默契推动项目高效落地。

如今已是博士后的陶子涵,在博士阶段本可将这项成果纳入博士论文发表。但他选择先发表其他阶段性成果,将主要精力集中在继续打磨这项核心技术上。

“王老师常说‘做科研要耐得住寂寞’,与其追求数量、多发几篇论文,不如沉下心做出一个经得起检验、有长远价值的成果,” 陶子涵笑言,“现在看来,当初这个决定是对的。”

正是在诸多关键节点上的一次次主动“放慢脚步”,才使得研究成果数据更加扎实、论证更具说服力,更为成果落地打下坚实基础。

接下来,团队将着手推进与产业界的合作,致力于攻克天线等配套部件的宽带化难题,推动技术走向规模化应用,为构建自主的6G产业链贡献力量。

一枚芯片,一路风景

在王兴军的团队中,科研从来不是“单打独斗”,而是一次高度依赖协作、贯穿多学科的集体征程。

团队始终保持着开放且活跃的交流氛围。组会讨论常常从傍晚六点持续到九点半,灵感的迸发也不限于实验室之内——陶子涵曾在实验中灵光一现,便立刻拨打电话,与出差正在乘坐高铁的沈碧涛探讨技术细节;几位博士生的“学术交流”从午餐餐桌一直延续到未名湖畔漫步途中,芯片设计的新思路在轻松自然的氛围中碰撞、延展……

“我为人人,人人为我”是王兴军始终秉持并向大家传递的“团队文化”。在他看来,光电融合系统高度复杂,覆盖材料、工艺、器件、系统、测试等多个环节,任一环节的失误都可能导致全盘皆输。唯有依靠每个人的倾力投入和彼此间的无私协作,才可能催生出突破。

在王兴军的影响下,团队不仅凝聚力强,更有一股子持续攻坚的韧劲。

登山,是团队调节紧张科研节奏的特殊方式。王兴军经常带着学生们去爬香山,他总是第一个抵达山顶。“登山途中我们不谈课题,只聊生活、聊未来,”郭艺君说,“站在山顶俯瞰京城、遥望夕阳的那一刻,一种特别的成就感油然而生。”

王兴军与学生爬长城

“就像爬山一样,科研之路没有坦途,只有一步一个脚印向上攀登,才能领略山顶的风景。作为指导老师,我一直相信我们拥有最优秀的队员。我从未想过放弃,因为我们始终彼此扶持、共同前行。”王兴军说。

在这场长达数年的科研长跑中,团队成员不断成长、日益精进。陶子涵在博士阶段获得首批国家自然科学基金青年学生基础研究项目资助,他提出的“面向6G全频谱接入的集成微波光子射频前端芯片研究”为此次研究提供了重要支撑。青年研究人员不仅提升了技术能力,更学会了提出问题、分析问题、解决问题的科研方法,他们在磨砺中锤炼心智,为走向更广阔的研究舞台扎下了坚实的根基。

对王兴军团队而言,这枚芯片的成功研制,只是攀登6G通信这座“高峰”沿途中的一站风景。

6G与光电融合技术,既是全球科技竞争的新高地,也是我国亟需攻克的核心技术领域,更精准契合我国发展新质生产力对底层核心技术的迫切需求。

“北大科研工作者既要‘顶天’——追求世界一流的原始创新;也要‘立地’——聚焦国家战略与产业发展中的真问题,”王兴军说,“我们希望这枚芯片能成为6G产业链的‘核心部件’,为未来通信技术发展提供新的解决方案,带动上下游一起发展。”

这次成果发表之后,王兴军团队再次相约爬山,他们的脚步从未停下,因为前方还有更美的风景。

信息来源: 北京大学融媒体中心