2005年,ABI公司带着合作开发微RNA表达谱分析技术的意向,叩响了剑桥大学Azim Surani实验室的大门。Azim Surani是基因印记这一重要生物学现象的发现者,他的实验室汇聚了来自世界各地的发育生物学领域的青年科研人员。然而在当时的技术条件下,这是一个公认的高风险课题,实验室的研究生们都畏缩不前。

这时,一个刚入实验室一年的年轻人欣然而急切地接了这个“烫手山芋”。“新技术的研发对推动发育生物学研究太重要了”,想到自己研究的生殖细胞发育问题就经常因为获取细胞数量太少而无法进行关键实验,以至于整个领域的研究进展都十分缓慢,在北大完成博士研究、来到Azim Surani团队做博士后研究的汤富酬几乎迫不及待地接受了这项挑战。更令人惊喜的是,经过一年多的紧张工作,在Surani和劳开勤博士的指导下,汤富酬开发了世界上第一个单细胞微RNA(microRNA)组学检测技术,实现了只用一个单细胞就可以精准检测200多种不同微RNA的表达谱。

2025年5月19日,汤富酬和Azim Surani在北京大学学术交流

谁也没想到,这个颇有些出人意料的决定,也悄然为世界开启了研究单细胞转录组测序技术的大门。2009年汤富酬在Surani和劳开勤的指导下发展了世界上第一个单细胞转录组高通量测序技术,这项技术开创性地揭示了单个细胞的基因表达谱,在多种疾病的分子机制认知和临床治疗上具有革命意义,逐渐成为生命科学研究的焦点。

开启单细胞转录组测序时代

人体约有40万亿个细胞,可分为生殖系和非生殖系两类,其中生殖系细胞(如受精卵、精子、卵细胞等)承担着跨代传递遗传信息的使命,是人类跨越100万年仍能稳定遗传的关键。“既然如此,生殖系细胞是如何发育的?当发育出现问题时又会产生什么后果?”汤富酬的实验室对此研究方向非常感兴趣。

然而研究生殖系细胞面临两大困难:材料极其稀有,全世界每年捐赠的受精卵总量都不足以完成一次转录组测序;细胞异质性非常大,同一个人的生殖细胞在遗传上也各不相同。普通转录组测序技术所需细胞量极大,且测序样本是细胞混合物,只能评估基因在细胞群中的平均表达水平,对异质性细胞群体的分辨率很低。为此,汤富酬决心自研单细胞测序技术,那时连他本人也没有意识到这项创新技术的能量远不止于此。

单细胞测序是在单个细胞水平上进行高通量测序分析的技术,能够将不同类型的细胞精准分选分离开,并精准检测其基因表达模式,汤富酬形象地将其比喻为“一种普适的细胞分选机器”。在此之前,生物医学两大实验体系长期受限于两个根本局限性问题:一是模式动物与人类之间存在物种差异,二是体外细胞系与体内真实细胞的在体与离体差异,很多在小鼠模型或人类体外培养细胞系上得到的研究成果,是小鼠细胞或人类体外培养细胞所特有的,对人体内的相应生物学问题并无直接帮助。

单细胞测序技术的诞生,从根本上解决了这两大难题。更重要的是,对既没有动物模型、也没有细胞系模型的人类疾病,它能够利用微量组织样品,直接对疾病的相关细胞进行组学水平的研究分析。汤富酬不无骄傲地评价:“过去10年间,利用单细胞组学测序技术对各种人类疾病的直接研究出现了爆发式增长,极大拓展了我们对疾病分子机制的理解,甚至可以说是掀起了一场生物医学研究的革命。”

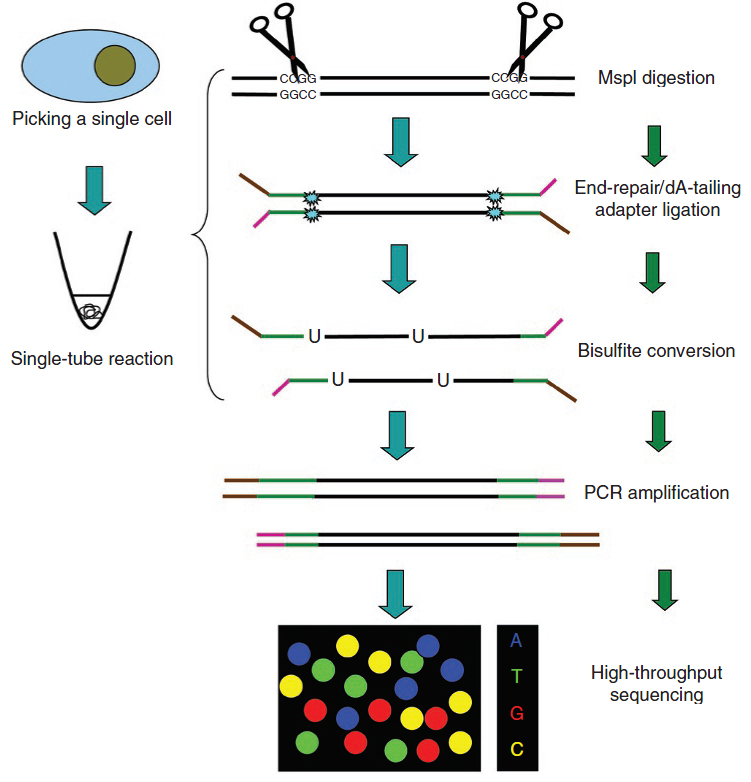

汤富酬的科研探索远未止步于此。2009年美国科学家Anjana Rao发现DNA去甲基化酶,揭示可逆DNA甲基化的重要性。在生殖系发育中,DNA甲基化是最重要的表观遗传学调控机制之一,但是其检测技术十分匮乏;常规DNA甲基化组测序技术往往需要上百万个细胞才能完成。为了解析生殖系发育表观遗传学调控机制,他带领实验室的博士生郭红山和朱平于2013年建立了世界上第一个单细胞DNA甲基化组测序技术,再次实现了“从0到1”的跨越,开启了单细胞表观基因组研究先河。

2013年,汤富酬实验室建立了国际上第一个单细胞DNA甲基化组测序技术

在这一关键技术的基础上,2014年以来,汤富酬与乔杰紧密合作,将小鼠模型研究拓展到对人类胚胎的直接研究,首次在国际上系统揭示了人类生殖系发育的重要表观遗传调控规律。他们发现,早期胚胎DNA甲基化重编程先经历基因组全局去甲基化,激活调控元件以促进胚外谱系发育;着床后则大规模从头加甲基化,以抑制胚内危险重复元件转座风险、维持基因组稳定性。即使是植入前胚胎的DNA甲基化重编程,其实也是基因组大规模去甲基化和重要基因组区域从头加甲基化之间精准动态平衡的结果,而不是简单的“一擦了之”。早期胚胎既需要把成熟生殖细胞特异性的DNA甲基化记忆擦除,也需要在危险的重复元件上及时补充新的DNA甲基化,防止其过度激活。

进一步研究发现,人类生殖细胞在生殖腺中的发育是体细胞与生殖细胞“双向奔赴”的故事:体细胞通过BMP2/AMH-BMPR1B信号通路促进生殖细胞分化,而生殖细胞则通过DLL3-NOTCH2信号通路促进体细胞的发育。换言之,体细胞告诉生殖细胞如何分化,而生殖细胞则告诉体细胞如何成熟,二者协同互作成就了彼此,实现了生殖腺的稳健发育。汤富酬也成为开创并推动单细胞表观基因组学和人类生殖系发育生物学两大前沿领域蓬勃发展的最重要引领者之一。

2015年,汤富酬、乔杰合作团队的人类生殖系发育表观基因组论文以封面形式发表在Cell杂志

为了解密人类基因组中的重复序列,他又投入6年多时间集中攻关,自2020年以来发展出一系列单细胞组学单分子测序技术。近年来,实验室又利用转录因子下游靶基因的染色质可及性特征精准判读该转录因子的转录激活模式,揭示了多个关键转录因子波浪式协同激活下游靶基因的生物学特征……

未来,汤富酬希望能够降低单细胞测序技术成本、缩短单细胞测序周期,为急重症病人争取更低的检测价格、更快更精准的检测结果。科研路上永远有更高峰等待攀登,但不断完善已有的研究成果,让其更好地服务大众、造福社会,这份追求同样吸引着汤富酬持续追问求索。

为友与为师——必不可少的“催化剂”

2009年,在剑桥开会的谢晓亮通过劳开勤找到了正在寻找工作的汤富酬,邀请他重回北大。面对自己一直崇拜的谢老师,汤富酬激动之余也有些犹豫,毕竟当时国内的启动经费和硬件设施与国外相比还有很大差距,但谢晓亮对开发新技术的格外重视和整个中心敢于挑战、相互激励的科研氛围最终打动了汤富酬。2010年,汤富酬放弃新加坡的教职机会,回到母校北大,成为谢晓亮领衔创立的北京大学生物医学前沿创新中心(BIOPIC)首位加入的PI(Principal Investigator,首席研究员)。“回过头来看真的非常幸运在15年前我作出了加盟BIOPIC的这一正确选择。”汤富酬感慨道。

相较于很多实验室“择一事”的观念,BIOPIC更加重视“合作”的力量。谢晓亮认为,合作既能够使科研工作者自身知识更加全面,也能够让普适性技术应用于更多领域,从而更好推动我国生命科学的发展。在BIOPIC整体氛围引导下,“合作”已经成了汤富酬科研路上不可忽视的特点之一。他的许多令人振奋的发现和成就也都是和不同生物学领域科学家思维碰撞的结果,而他谦虚地把自己在合作中的角色比喻成“催化剂”,将主要功劳归于科研伙伴。正是由于他这样一位单细胞基因组学开拓者与多方的通力合作,该领域才得以迅速发展,发扬光大。

与谢晓亮合作的经历让汤富酬记忆犹新。谢晓亮非常注重学术平等,将学术研究放在第一位。在中心的内部会议中,他坚持让老师们称呼自己为“Sunney”而非“谢主任”。最初汤富酬并不明白“Sunney”和“谢主任”有什么区别,后来才明白这一称呼能让大家成为平等的科研人,从而能让更多学术批评意见无所顾忌地涌现。“每次凌晨一两点钟的时候,谢老师还会指导我们对着电脑屏幕逐字逐句修改文章,关键的字句要反复推敲好多次。”谢晓亮严谨细致的科研态度对汤富酬产生了很大的影响。“谢老师让我知道,好的想法都是精心琢磨出来的,好的文章都是精心打磨出来的。”2013年底,他们与北大第三医院乔杰实验室合作的人类卵细胞单细胞基因组高通量测序的文章发表在Cell上,揭示了单细胞基因组研究在临床应用方面的广阔前景,轰动一时。

这份“合作”的价值,在科研困境中也愈发凸显。实验室缺乏生物信息学分析能力时,恰逢李瑞强加盟中心,双方的合作及时补上了这一关键短板。汤富酬实验室还与北医三院付卫实验室合作,研究大肠癌的发生机制。他们发现健康的人类个体,身体中已有1%—10%的细胞发生了永久的遗传变异。更重要的是,大肠癌的发生不仅局限于大肠上皮细胞的癌变,周围微环境细胞(如成纤维细胞、血管内皮细胞、免疫细胞等)也会发生不可逆的遗传变异,且可能主动促进上皮细胞癌变……

在当今生命科学爆发式发展的时代,只有强强联手才能取得真正重大的科学突破。

在科研合作上,汤富酬选择了以生殖系细胞发育研究为主,同时也做其他方面的细胞生物学研究,让人类细胞图谱方面的研究能更快地在中国落地生根、遍地开花。“尽管跨领域合作常常有破除知识壁垒的巨大困难,但只要咬牙坚持下去,你就会发现你的知识视野可能比别人宽好几个维度。”在合作中,汤富酬亦在不断成长、不断突破。

2020年,汤富酬、付卫合作团队采用单细胞多组学揭示结直肠癌肿瘤微环境细胞的遗传变异,论文以封面形式发表在Cancer Cell杂志

汤富酬也把自己视为学生成长的“催化剂”。实验室成立15年以来,已有15位博士毕业生和博士后成为独立PI,其中6人在博士毕业后直接破格成为独立PI。他们中11人次获得“杰青”“优青”“海外优青”“青年长江”“青年拔尖人才”等国家人才项目的资助。

“可见当年他们在实验室做出的优异成绩,主要功劳都是他们自己的,我只是起了催化剂的作用,更多的是我借了他们的光。”

提到学生的成就,汤富酬的欣喜溢于言表——“高兴到即使生病打点滴都能哼着小曲去医院”。

2016年7月,第一届毕业生毕业(前排左起:郭红山、杨璐、党玉姣、李显龙)

作为BIOPIC最早的一批博士生之一,郭红山现已成为浙江大学良渚实验室“百人计划”研究员、博士生导师。提起第一次见到汤富酬的场景,他依旧历历在目:“汤老师亲切地接待了我,并向我激动地描述了如何在一个细胞中检测到上万个基因的表达,我也瞬间被汤老师的专业与科研激情感染了。”毕业后,汤富酬赠予的两本书至今都被郭红山摆在办公桌上,书的第一页赠言:“重视技术、学会合作、追求卓越、超越自我”,汤富酬正是用这样的精神理念帮助一代代学生突破桎梏、实现自我。

谈及青年学者,汤富酬希望他们能在最富有创造力、精力最充沛的阶段独挑大梁、独当一面,同时具备敢于挑战的勇气和强大的心理素质。

“希望年轻的科研人能勇敢尝试一些更具挑战性、更有意义的课题,坦然面对可能存在的失败,摆脱自己习以为常的路径依赖。最优秀的科学家往往是不断经历失败却始终坚持的人。”结合自己20余年的科研经历,汤富酬对年轻科研人员提出最真诚的建议。

无论是作为科研合作者还是研究生导师,汤富酬都像“催化剂”,在科研课题的新发现、新研究上发挥着巨大的作用——然而他又不像催化剂,因为每一次“化学反应”里,他总在不断超越过去、成就更新的自己。

学术诗人——体悟生物与人生之美

与大家习以为常的研究者不同,汤富酬除了一丝不苟、严谨务实之外,还有诗意浪漫的一面。面对自己深耕半生的科研领域,他有着独特的美学追求和科学感悟。

研究单细胞测序技术有何意义?从专业角度,这个问题并不难回答——它帮助人们突破组织层面的限制,在细胞水平上深入理解疾病的患病机制,推动复杂疾病临床治疗和药物研发……作为一场生物医学研究革命的开端,单细胞测序技术在众多方面的开创性意义不言而喻,然而汤富酬对此另有一种诗意化的解读。诗人威廉·布莱克(William Blake)有一首著名诗歌——“从一粒细沙中认出整个世界/由一朵野花里看到美丽天堂/在指掌间把握宇宙的无限/于刹那间体悟人生的永恒”,汤富酬却在读到这首诗时想到了他心中的单细胞测序技术:

从一颗小如微尘的细胞中发现生命的精髓,

由一个宛如迷宫的基因组中认出生命的蓝图。

在米粒大小的样品中把握生命的节奏,

于四季的更替中体悟生命的永恒。

在汤富酬的理解中,单细胞测序已经超越了冰冷的生物学技术概念,而成为了破解生命谜题的钥匙,复杂的基因组是他与世界上1000万种生命同频共振的脉搏密码,汤富酬希望依靠这个“望远镜”,窥探到地球38亿年的生命历史和未来的生命永恒。

汤富酬于1994年考入北京大学生命科学学院,随后在尚克刚老师实验室攻读研究生,在尚克刚的影响下,他拓展了探究前沿生物学问题的研究视野。在汤富酬的记忆中,尚克刚非常手巧,能够把在各种pH值下对应颜色的溶液封装在玻璃管里,做出一整套精美的pH值指示标准管。也许早在那时,“追求美的生物学研究”的种子便悄然在汤富酬心中落地生根。

从青年时期踏入生物学研究大门近30年,汤富酬也有自己的美学体悟。无论是以兴趣为导向的生物学还是以临床需求为导向的生物学,都是他心中“研究美的生物学”。生物学可以是研究美丽分子、细胞、生物个体、群体、生态系统、进化层面的生物学,也可以是治愈疾病、让病人恢复美丽、恢复美好生活的生物学。生命之美不仅存在于微生物、动植物的生命结构之中,也存在于分子积木、神经火花、信息流动、物竞天择之中。

“对一个研究生命科学的科研工作者来说,你做出的科学发现应该是发现了更多的生物美学、生命美学,或者让人与自然的相处更和谐,让人类的生活更美好。即使你的课题没有取得成功,你勇于探索、乐于合作、敢于冒险、甘于寂寞、勤奋努力、知其不可为而为之的精神本身就是一种生命之美、人性之美。”汤富酬在治学感言中如是写道。

在科研路上,汤富酬为科学、为生命、为理想而孜孜以求、躬耕不辍的精神美学,与流淌于他心中笔下的生物美学、生命美学一样,令人动容感佩。

回望漫漫科研路,有诸多欣喜,亦有诸多遗憾。为什么选择做科研?汤富酬以凝聚近20年的研究生涯交出答卷:“问余缘何做科研,默而不答思苦甘。青葱岁月虽耗去,别有洞天在此间。”从在Azim Surani实验室里接受微RNA表达谱分析技术的课题,到加盟BIOPIC,每一次的坚定选择,都指引着汤富酬找到了科研旅途上的“别有洞天”。而这篇以生物学为名的美丽诗歌,依旧未完待续。

信息来源: 北京大学融媒体中心、生物医学前沿创新中心、科学研究部