为深入学习贯彻总书记关于传承和弘扬伟大抗战精神的重要指示精神,大力弘扬伟大抗战精神,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,7月30日至8月8日,中石大“烽烟载史 青衿寻踪”实践团分赴山东枣庄、辽宁沈阳、黑龙江哈尔滨及牡丹江等地开展红色教育实践活动。实践团成员通过叩访革命旧址、聆听英雄故事、对话历史亲历者,在烽火记忆的叩问中凝聚奋进力量,于红色基因的赓续里砥砺时代担当。

淮海烽火凝共识 鲁南文史启新思

实践团来到枣庄市政协,围绕淮海与鲁南地区抗战历史与红色文化研究开展交流活动,市政协文化文史和学习委负责同志及有关专家学者参加。市政协文化文史委主任龙伟介绍了枣庄市经济社会发展情况和文化文史工作情况;市人大常委会副秘书长吕东来介绍了台儿庄战役的历史意义及台儿庄古城建设与发展现状;全国总工会文献资料中心专家顾问王功彬系统梳理了枣庄的红色历史脉络;薛城区档案馆馆长李海流讲述了鲁南铁道大队的贡献;市委党史研究院有关科室负责同志介绍了《红色淮海》的编撰情况。实践团成员就如何深化红色文化传承与创新同参会专家学者展开讨论,专家们针对实践团提出的问题作出解答。

四城红迹凝血脉 百年初心砺新篇

实践团赴枣庄市博物馆考察史前文明至汉代文明遗存,解码“运河古城”千年基因;于城市规划馆见证资源型城市转型历程,感受到这座“鲁南明珠”在新时代焕发的勃勃生机;在铁道游击队纪念馆通过历史文物与场景复原,感悟“赤诚报国、不怕牺牲”的游击队精神。在台儿庄大战纪念馆内,锈迹斑斑的步枪、布满弹孔的钢盔等实物,与泛黄的战地书信、详实文字记载相互印证,成员们更深入了解枣庄的革命历史。

在沈阳市中共满洲省委旧址纪念馆,成员端详斑驳文件与旧照,追寻党领导东北抗联救亡图存的星火初心;在北大营营房旧址,红领巾小讲解员再现“九一八”事变历史场景,成员在遗址前切身感受民族危亡之际的屈辱与抗争;在沈阳二战盟军战俘营旧址陈列馆,成员们从战俘日记与实物展品中感悟国际反法西斯阵线的生死相守;在沈阳审判日本战犯法庭旧址陈列馆,成员们直面判决书原件与庭审影像,见证新中国首次独立审判战犯的正义历程。

在哈尔滨市侵华日军第七三一部队旧址,锈蚀的细菌实验器具与露天遗址控诉着反人类暴行,成员对遇难同胞致以深切哀悼;在伪满洲国哈尔滨警察厅旧址内,实践团成员通过镣铐刑具与英雄遗物感受赵一曼、杨靖宇等先烈的铮铮铁骨;在革命领袖视察黑龙江纪念馆中,毛泽东等领导人的简朴居所与题词激励成员们学习老一辈革命家的清廉本色。

走进牡丹江市东宁要塞遗址,火炮阵地与暗堡遗迹揭露日军罪行,抗联将士的艰苦斗争令实践团动容;在中共六大历史资料馆,一条象征党从一大到二十大历程的红色道路引领实践团重温历史足迹;于八女投江纪念馆,学习马鞍药箱等文物承载的抗联智慧,成员们深刻感悟革命先烈坚贞不屈的民族气节和舍生取义的崇高精神;驻足乌斯浑河畔,八位女战士挽臂踏浪、舍身取义的群雕撼动人心。

巧手共塑千年韵 青春对话守遗珍

实践团走进枣庄市文化馆,体验非遗文化的独特魅力。成员们动手制作木版年画、枣庄泥塑和陶艺,参与皮影戏表演,在传统技艺的实践中感受中华文化的深厚底蕴。

丹若垂珠蕴同心 红榴产业展新篇

实践团前往中华石榴文化博览园,探索石榴的多样品种与文化内涵。石榴作为中华民族的文化象征,寓意着团结。在王老吉石榴大健康产业园,成员们参观展厅,了解石榴产业的发展历程与创新成果,深刻体会到乡村振兴与民族团结的紧密联系。

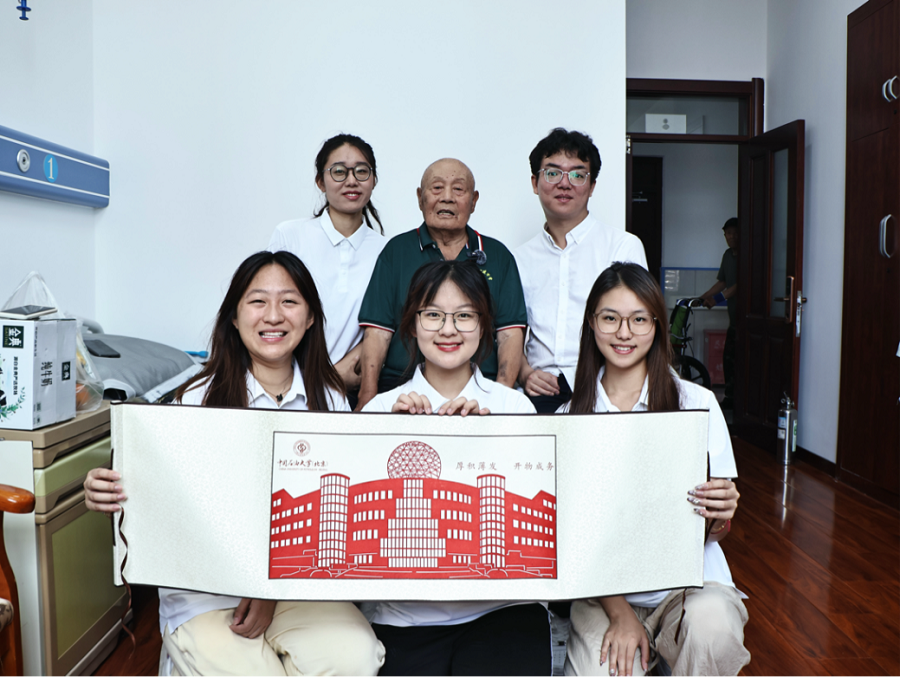

九旬老兵话峥嵘 钢铁脊梁铸丰碑

正值中国人民解放军建军节之际,实践团走访慰问多名老兵,向为民族解放事业立下不朽功勋的老兵致以崇高敬意。98岁新四军老兵王云祥追忆战场救治伤员的过往经历,讲述晚年仍为社会捐款的党员担当;95岁枣庄武工队队员陈贵茂紧握成员双手,眼中含泪嘱托:“你们一定要努力报效祖国!”92岁的于江回忆“钢铁运输线”的烽火岁月,再现彭德怀口中“万岁军”的荣光;95岁的王凤楼高举战争中被炸断的手指,慨言“断指不下火线”;90岁的戚忠志以撰写回忆录和创作出版个人漫画来定格战场岁月的记忆,嘱托青年“让国家更加强大”的箴言掷地有声。

界碑见证忠诚志 学子共话强军梦

实践团前往武警某中队开展交流学习活动,与三名武警官兵进行座谈,聆听他们的动人故事,共话抗战历史与家国情怀。通讯兵张恩源分享亚冬会通信保障的荣光:“黑河抗洪时百姓的欢送,让我明白守护的意义”;班长庄海银细述带兵感受:“见证青年蜕变为战士,最是欣喜”;新兵王梓豪抚摸肩章坦言:“总有人要站这班岗,为什么不是我们?”军人们“绝对忠诚于党”的信念与边境坚守的故事引发成员共鸣。临别之际,实践团与官兵们共同录制寄语视频,青年学子的青春誓言与武警战士的坚守在国境线上交汇,传递出“强国有我”的共同信念。

此次实践活动,实践团成员系统梳理了艰苦卓绝的抗战文脉,深切体悟了“天下兴亡、匹夫有责”的爱国情怀与“视死如归、宁死不屈”的民族气节。硝烟虽已散尽,警钟仍在长鸣。成员们一致表示,必将铭记白山黑水间的血色记忆与英雄赞歌,将红色基因内化为精神坐标,把家国情怀熔铸为报国行动,以更加坚定的理想信念、过硬的专业本领与无悔的责任担当,奋力书写无愧于时代、无愧于历史的青春答卷。

来源:中石大化学工程与环境学院