人物简介:李俊生(DALUISO, EUGENIO),来自意大利,北京大学前沿交叉学科研究院2025级博士研究生。于2019年在佛罗伦萨大学获得哲学学士学位,2022年获得硕士学位。

追寻思想的足迹

李俊生的学术道路,并不是从一开始就通往中国的。大学本科时期,他醉心于哲学文本,尤其痴迷于技术与资本主义关系的研究,佛罗伦萨大学的古老图书馆里,常常能见到他整日埋首研读的身影。进入硕士阶段,他深耕马克思与法兰克福学派的思想精髓,同时广泛涉猎海德格尔与安德斯的著作,尝试以跨学科视角融合二者的技术哲学,对技术与资本主义的关系展开深刻批判。

贯穿李俊生学术生涯的,始终是系统性与跨学科分析的方法论底色,强调反对还原论和机械决定论。但渐渐地,他发现纯粹的哲学讨论常囿于抽象思辨,难以直接回应鲜活的社会实践。就在这份困惑萦绕之际,中国悄然走进了他的视野。中国的马克思主义理论、独特的发展路径,尤其是习近平提出的“两个结合”理念,为他理解社会演进与现代化进程提供了全新的思想维度。

李俊生坦言:“我意识到,如果想真正理解中国的思想,就不能只停留在文献层面,而是需要通过语言去触摸这个文明的核心。”中国,这个承载着悠久历史却又在现代化浪潮中疾驰的国度,其传统与现代交织碰撞的独特气质,深深攫住了他的心。他走进威尼斯孔子学院,开启了中文学习之旅。课堂上,他常因声调拿捏不准闹些可爱的笑话,单是一个“ma”的发音,就被老师耐心纠正过十几次。但他始终明白,语言从来不止是沟通的工具,更是跨越文化鸿沟的桥梁。

凭借这份执着与努力,2023年李俊生踏上中国的土地,进入首都师范大学继续精进汉语。初到北京,扫码支付的便捷、地铁里涌动的人潮、外卖送达的惊人速度,都让他倍感新奇。这一年里,他白天专注课堂学习,夜晚潜心复习巩固,周末则穿梭于北京的博物馆与街巷之间,细细体悟这座城市里传统与现代交融共生的独特韵味。

李俊生在天安门广场前留影

学术选择与北大缘分

在中国的这些年,一段段经历也让他萌生了更长远的目标——将中国的文化思维模式、经济发展模式与西方相关理论展开比较研究。为了更好地理解中国与西方的发展道路和政治制度,2025年李俊生终于如愿来到北京大学攻读区域国别学博士学位,决心深耕中国与西方发展道路及政治制度的比较研究,期许能在不同文明之间架起一座坚实的理解之桥。

谈及为何选择北大,他笑着解释道:“原因很简单。一来,我的专业方向与北大的优势领域高度契合;二来,我真心喜爱北京这座城市,而北大在该领域的学术声誉更是卓越。能被北大录取,对我而言既是顺理成章的选择,更是莫大的荣幸。”他坦言,选择北大,不仅是学术层面的考量,更是对文化体验的延续。这里既有一流的研究环境,也有他向往的思想氛围,在此深耕细作,无疑是“最好的选择之一”。

李俊生所专攻的区域国别学这一交叉学科,以整体性视角研究不同国家和地区的社会、经济与文化,为他探究中西思想、发展模式及政治制度的差异搭建了理想平台。他强调:“我的哲学背景让我始终秉持系统性与多学科的研究方法。我反对简单化的还原论或机械决定论,更倾向于尊重不同地区独特的发展道路,即便这种独特性始终存在于全球互联的脉络之中。”

在他看来,思想与政治制度从来不是孤立存在的,而是相互塑造、彼此影响。他希望借助区域国别学的跨学科、跨空间特性,深入解析这种复杂关系,为不同文明间的交流搭建桥梁。能在北大开展这项研究,对他而言既是荣幸,也是学术旅程的自然延伸。

谈及博士阶段的规划,李俊生思路清晰:第一年,他计划集中精力研习中国的思想、历史与政治制度,为后续研究筑牢根基;此后,再结合自己熟悉的西方哲学与政治传统展开对比研究。他强调:“若不先深入理解中国,便贸然进行比较,只会流于表面。”

他的终极目标,是在中西之间架起一座理解的桥梁。他希望通过学术研究,让世界更深入地读懂中国,也让中西方文明在交流中相互借鉴、共同成长。他常以音乐比喻文化的交汇:“文化之间的交流,就像一把小提琴。若只有一根琴弦,断难奏出美妙旋律;唯有所有琴弦协同合作,才能奏响华美的乐章。”

脚步丈量文明

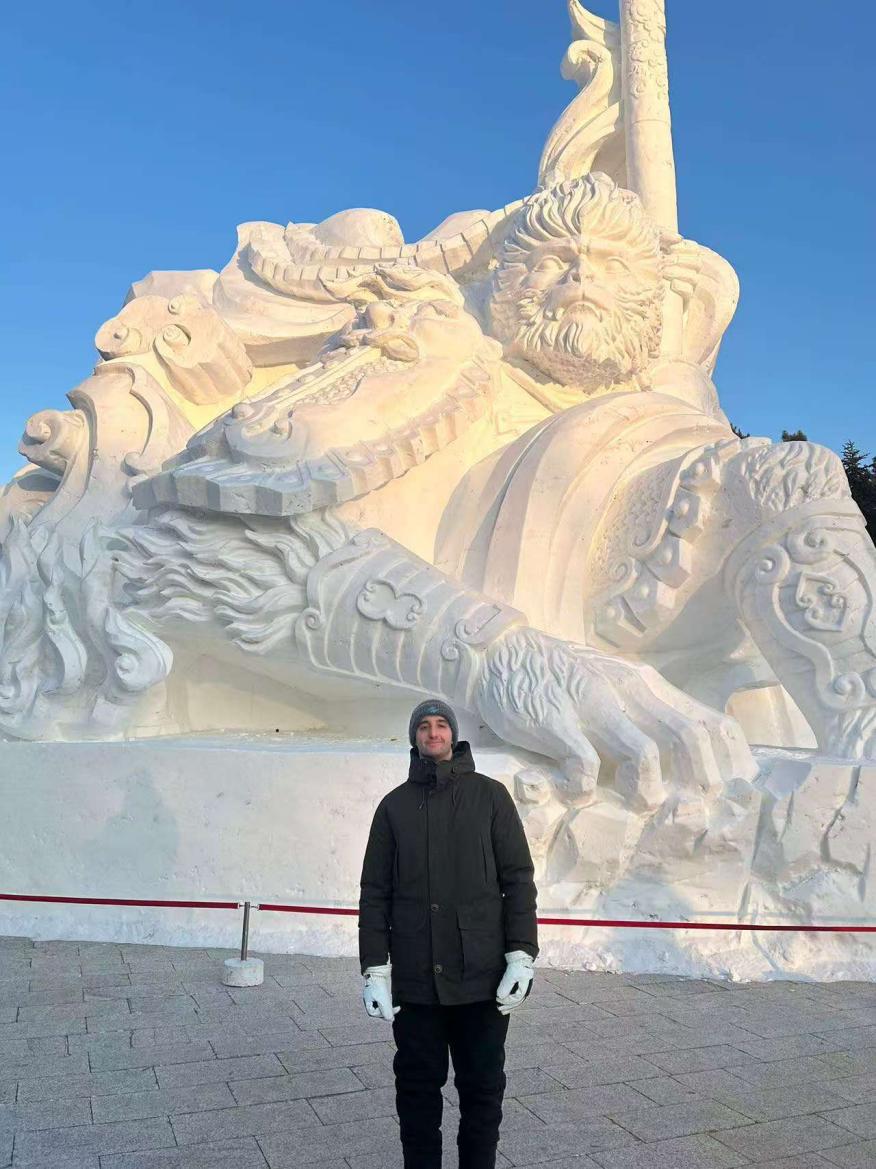

课堂之外,中国多元璀璨的地域文化,同样深深融入了李俊生的成长轨迹。他至今对云南之行记忆犹新:那是一个盛夏,蓝天白云映衬下,他漫步古镇石板路,耳畔萦绕着街头乐手的弹唱,眼前掠过身着绚丽民族服饰的身影。“云南给我的感觉格外清爽,这份惬意不仅来自气候,更源于当地人的热忱。”而在哈尔滨,初次踏入冰雪大世界的他,被灯光映照下熠熠生辉的高大冰雕震撼不已,不禁感叹:“仿佛闯入童话世界,从没想过中国北方竟有如此壮丽的景观。”当地人热情的讲解更让他动容,也让他知晓了哈尔滨如何从工业重镇逐步蜕变为旅游名城。

李俊生在哈尔滨冰雪大世界

上海的体验则呈现出另一番风貌。现代化高楼林立,金融中心繁忙有序,尽显国际都市的蓬勃活力;只是湿热的气候,让他坦言“不太适应”。即便如此,他仍盛赞这座城市的国际氛围,认为其为外国人提供了便捷的交流环境。

李俊生(左)和云南本地人一起找菌子

作为他的“第二故乡”,北京带给了他更多关于生活细节的体悟。“地铁四通八达,外卖服务高效,街道干净整洁。这里的安全感格外强烈,即便我一个外国人在夜晚独行,也全然安心。”他补充道,“和意大利的城市相比,北京的治理水平着实让我惊叹。”

更有趣的是,得益于免签政策,他的朋友们也纷纷前来中国旅行:有人奔赴桂林饱览山水,有人前往成都探访大熊猫。归来后,朋友们无不对中国的自然风光与现代化发展交口称赞。“这让我愈发确信,选择在这里生活和学习,是无比正确的决定。”

在挑战中成长

对于即将开启的博士生活,李俊生满怀期待,也做好了迎接挑战的准备。他渴望在北大遇见来自世界各地的同学与导师,一同探索学术前沿;也向往在课堂之外,通过交流汲取不同国家的文化与经验。“我很想知道他人如何理解自己的文化,唯有如此,才能实现真正的相互理解。”

面对困难,他从不回避。回忆初到中国的日子,他坦言:“刚来时,我的中文很不流利,那真是巨大的挑战。但正是得益于朋友们的帮助和自己的坚持,我才走到了今天。”在他眼中,困难并非障碍,而是机遇:“我喜欢挑战。复杂的问题对我而言不是阻力,而是成长的契机。最难的事情,往往也最珍贵。”这份精神,让他对未来的博士研究充满信心。他坚信,学术道路上的难题,终将成为推动自己前进的阶梯。

除了学术研究,李俊生还怀揣着一份特别的热爱——咏春拳。他笑着回忆:“小时候第一次看电影《叶问》,就深受触动。从那以后,我在意大利便开始练习咏春拳,至今已有多年。”不过,之前在中国的两年学习期间,因学业繁忙,他暂且搁置了这项爱好。他希望在北大的课余生活中重拾这份热爱:“咏春拳不仅是一种锻炼方式,更是中国文化的缩影。我期待能在北大找到志同道合的伙伴,一同感受这门武术的独特魅力。”

从佛罗伦萨到北京,从哲学到区域国别学,李俊生的求学之路,是一段跨越国界与文明的旅程。他相信,在北京大学的博士阶段,自己将继续在思想的交汇点上探索前行,以学术为舟,以文化为桥。正如他所说:“我的目标,就是助力搭建不同文化之间的桥梁。”在燕园的新篇章里,这位来自意大利的青年,正以学术为笔,书写着属于自己的跨文化故事。

信息来源: 北大国际合作部